コラム

ヘリポート業界の動向、知識などの情報を記事にしています。

業界動向

2025.09.24

緊急離着陸場(Part3):阪神淡路大震災以降

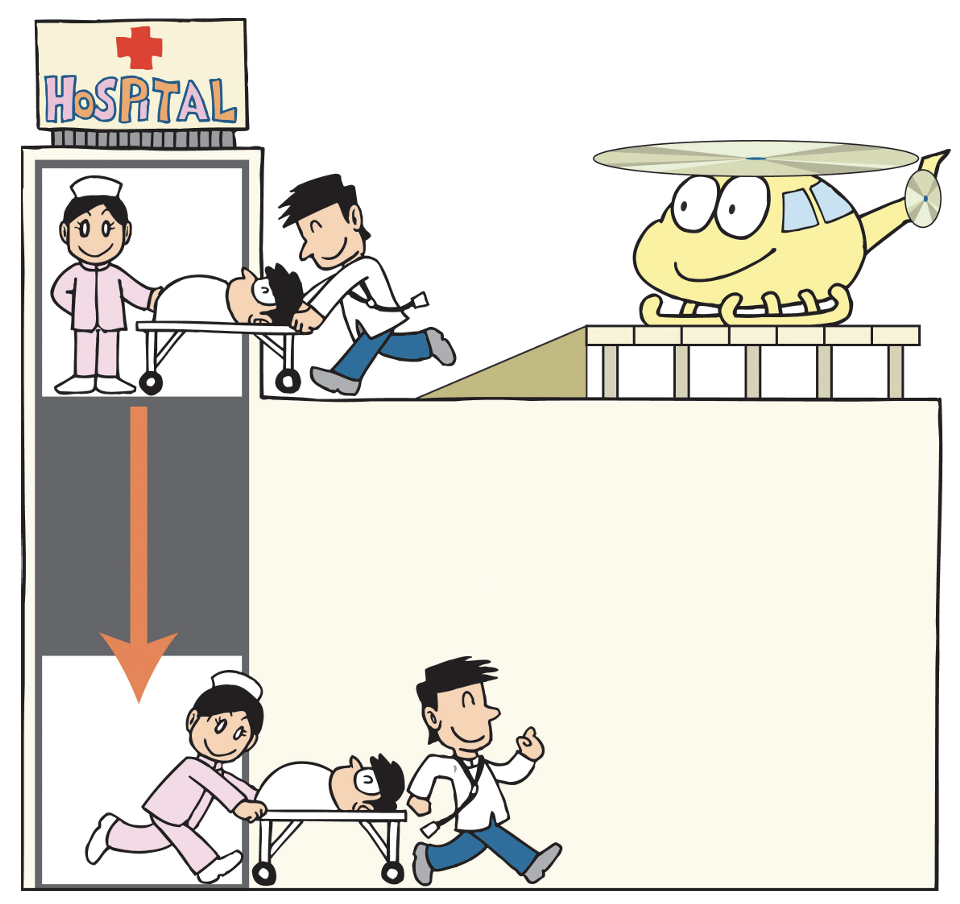

1995年1月に発生した阪神淡路大震災では、発災当日にヘリコプター搬送された患者はわずかに1名のみという状況でした。その後厚生省(当時)に「災害医療のあり方に関する検討会」が立ち上がりドクターヘリ試行的事業、同導入促進事業へと繋がっていきます。また、消防防災ヘリコプターの配備拡大が始まったのもこの辺りからと思料します。

ドクターヘリが導入される2000年以前、屋上の離着陸施設は非公共用へリポートとして整備することが求められていました。この頃の屋上ヘリポートは、直降り式のコンクリート製ヘリポートが主流で、年間のヘリコプター離着陸回数は訓練を含めても数回程度というものがすう勢でした。

1997年、運輸省(当時)において「ヘリコプターに係る場外離着陸制度の見直し」及び「災害時における救援航空機の安全対策マニュアル」が検討され、屋上ヘリポートについても非公共用へリポートの他に飛行場外離着陸場として運用することが認められました。

※ 屋上の離着陸場の設置にあたっては、予めヘリコプターの使用を前提に恒久的な設備を整備することから、原則航空法第38条に基づくヘリポート(非公共用)とすべきであるが、以下の理由により止むを得ないと判断された場合は許可の対象とし、原則として場外離着陸場の許可基準とするが、付帯施設については航空法施行規則第79条第1項第5の5項を準用する。

ア)救助・防災訓練等 イ)患者輸送のための病院等 ウ)緊急輸送等の人員・物資輸送 エ)その他、上記に準じた公共性を有するもの … と示されています。

また、ドクターヘリや消防防災ヘリコプターの配備拡大にともない、屋上ヘリポート(非公共用や飛行場外離着陸場)の運用頻度(反復利用の増加)の状況等から、国際民間航空機関(ICAO)が示す強度数値に準拠し、着陸帯(滑走路)の設計強度は離着陸を予定するヘリコプターの最大離陸重量の3.25倍以上の強度が求められるようになりました。

2000年頃を指標に、これ以降に設置された屋上へリポート(非公共用や飛行場外離着陸場)では、この3.25倍の強度で設計されています。

一方で緊急離着陸場の着陸帯床面強度は2.25倍以上の強度と示されたままですので混乱は続きます。

近年、飛行場外離着陸場の基準と緊急離着陸場の基準を整合させた屋上離着陸施設が整備されています。これは大規模災害時に即応できるよう、平時において離着陸訓練が実施できるように設計されています。

(文:ファシリティー事業部 K. I.)