コラム

ヘリポート業界の動向、知識などの情報を記事にしています。

業界動向

2025.09.19

緊急離着陸場(Part2):わが国に緊急離着陸場の整備が必要となった経緯と、屋上ヘリポートと混同されるに至った背景

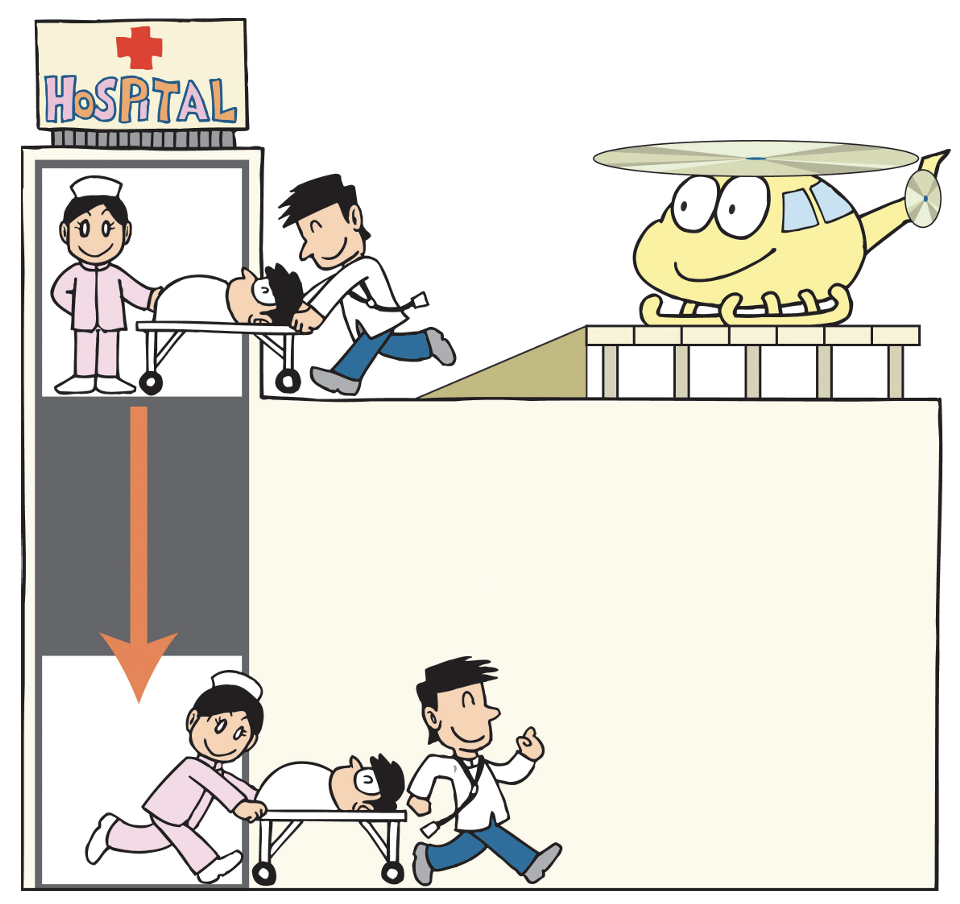

1988年5月、米国ロスアンゼルス市ファースト・インターステート銀行ビル(高層)火災において、やむなく屋上に避難した人々をヘリコプターにより救助しました。

この時、日本では対岸の火事として眺めていたのかもしれませんが、翌年(1989年8月)、東京都江東区南砂の高層マンション(28階建/H81m)で火災(24階部/H70m)が発生しました。

1990年代初頭、米連邦航空局(FAA)より発出された報告書(ヘリポート・デザイン・アドバイザリー・サーキュラー)では、高層ビル設計時において屋上への緊急用離着陸施設の設置とその有用性についてが勧告されています。

1990年1月から2月にかけて、建設省(当時)住宅局及び自治省(当時)消防庁から「高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について」が通知され、(財)日本建築センターより「ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置に関する指針・同解説」が発行されました。また、同センターによる講習会も開催され、筆者(ヘリコプター運航事業者に在籍当時)は受講後、同指針・解説資料を入手しました。講習会には運航事業者は少なく、建築設計関係の事業者が多数を占めていたと記憶します。後に建築設計事業者等が同指針・解説資料をバイブル化し、屋上ヘリポートと緊急離着陸場の混同が始まったのではないかと推察しています。

この時代、屋上へリポートの設置許可の条件は非公共用へリポートとして整備することが求められており、着陸帯(滑走路)の設計強度は離着陸を予定するヘリコプターの最大離陸重量の2.25倍以上とされていました。

緊急離着陸場等の設置に関する指針・同解説資料においても着陸帯の床面強度は使用予定機材の2.25倍以上と示されており、当時は両者の間に着陸帯強度の差はありませんでした。

進入表面の勾配については非公共用へリポートでは1/8以下とされていたのに対し、緊急離着陸場では1/5以下とされていて、この部分の差異が特筆されます。

(文:ファシリティー事業部 K. I.)